L’alcol, fil rouge che lega genio e sregolatezza, fuga dalla realtà e profonda introspezione. Cosa significa rinunciare a questo mezzo? Da Schopenhauer a Vinterberg passando per Roth e Céline, uno sguardo sull’ebbrezza intellettualmente consapevole all’alba di un’intolleranza all’alcol.

“Nunc est bibendum – Ora bisogna bere”

Orazio (Odi, I, 37, 1)

“Nessuno si è mai sentito felice nel presente a meno che non fosse ubriaco”

Arthur Schopenhauer

La visione della felicità secondo Schopenhauer è strettamente vincolata al bicchiere, per i pessimisti alla bottiglia, un legame indissolubile.

Pare ovvio, quindi, che la scoperta di una nuova intolleranza all’alcol, appena valicato il mezzo del cammin di mia vita, appaia all’orizzonte come condanna all’infelicità.

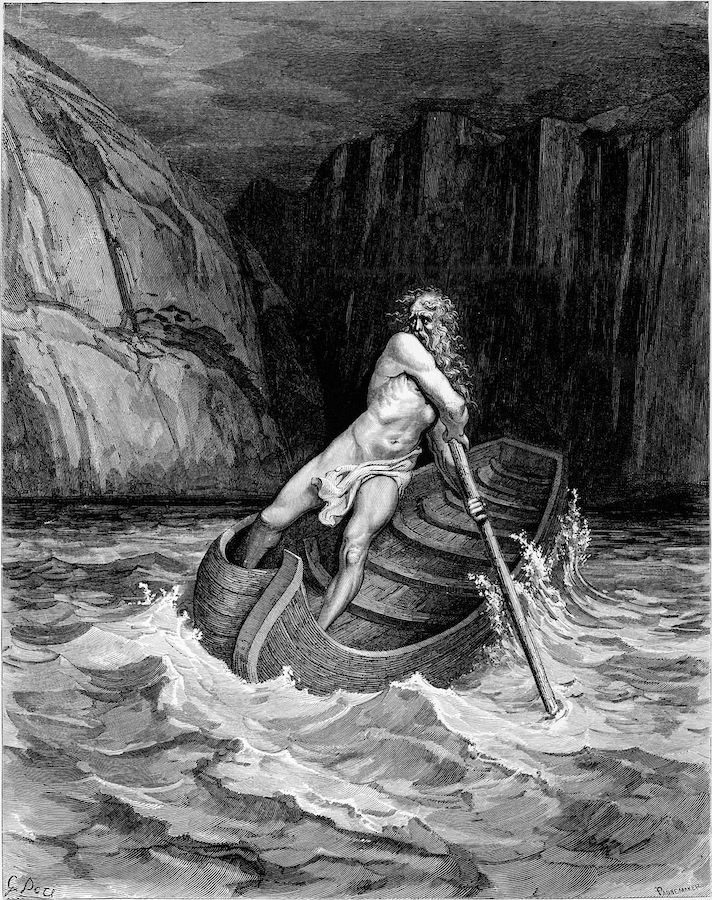

L’incipit non deve tradire il contenuto però, ciò che voglio raccontarvi è tutt’altro che autobiografico, non amo scrivere di me e voglio dare il giusto spazio al protagonista di questa pagina fatta di linee confuse: lo spirito volatile che, come eterno Caronte, ci accompagna fedele scandagliando i fondali del nostro animo, portandoci dalla miseria alla nobiltà, da un mondo immaginario a, come dicevano i latini, la bocca della verità.

Non sto parlando della spinta che aiuta l’adolescente a vincere la timidezza, quello è solo il primo contatto, la carezza che precede l’amplesso; io mi rivolgo allo spirito che aleggia nella mente, nelle notti e nelle passioni.

Il calore che si diffonde in tutto il corpo, inebria e dona un senso di onnipotenza, trasportandoti in una dimensione in cui il tempo scorre più veloce, fugge in un batter d’occhio.

Ho sempre guardato con stupore e malcelato affetto ai sentimenti che animavano gli antichi ebbri; una comunione di intenti che mi ha regalato un senso di affiliazione molto potente, come immergere le mani nella terra e trovare le mie radici.

Ora è il momento di bere per festeggiare, per dimenticare ciò che siamo, ovvero esseri mortali, ma anche per ricordare e riscoprire chi veramente siamo; il momento di entrare in sintonia profonda con chi ci circonda o di regredire allo stato ferale, mostrando come il nostro lato antropologico non è che mera biologia.

“Colui che fa di se stesso una bestia si sbarazza della pena di essere un uomo”

Dr. Johnson

Così si apre il film che consacra l’alterazione dei sensi, un inno all’eccesso, un’opera caleidoscopica che da anni rientra sotto la stretta etichetta di cult.

Una citazione che non solo introduce l’opera di Terry Gilliam tratta dal capolavoro di Hunter Thompson, ma incarna la via di fuga dalla sofferenza, dal mal di vivere, dal dolore insopportabile, un sorso alla volta.

Se in Fear and loathing in Las vegas la realtà si scioglie sulla lingua o svanisce attraverso una narice e l’alcol non è altro che un mezzo per diluire l’effetto, in Druk di Thomas Vinterberg, la gradazione alcolica è il leitmotiv che accompagna lo scandire dei giorni.

La fuga dai dogmi e dalla frustrazione diventa una danza scomposta che guida i passi stentati di uomini stanchi in cerca del loro io migliore da mostrare a un mondo che li osserva annoiato.

Presentare la ricerca di un’alta gradazione come fuga dalla realtà è quantomeno limitante; lo stretto rapporto con la bottiglia è un sodalizio artistico, un foedus fatto di attrazione e repulsione.

Lo spirito degli spiriti è un amico fedele, introdotto da una sinfonia fatta di archi disegnati sul vetro.

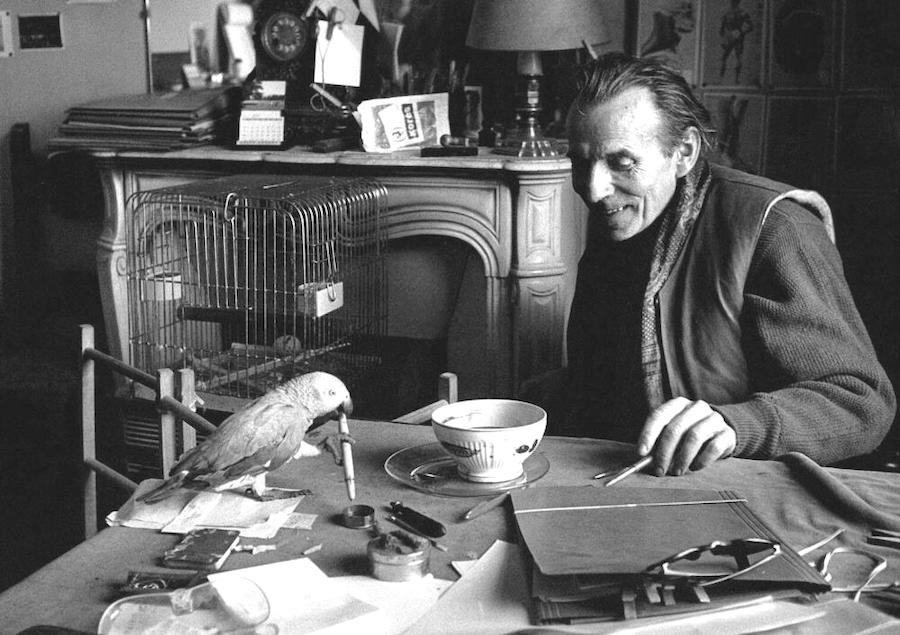

Possiamo incontrarlo in bottiglie sporche, tra i relitti di umanità descritti da Céline, pronto a suggellare un incontro d’amore mercenario tra miserabili novecenteschi; lo troveremo accanto ai contadini delle campagne ungheresi in un fermo immagine di Béla Tarr, misericordioso nel lenire il freddo penetrato nelle ossa dopo mesi di lavoro; in una pinta bionda di un locale del Giambellino, testimone di una scazzottata in un racconto noir di Pinketts o in una fiaschetta, tra la verde erba inglese di un campo da calcio abbandonato da Paul Gascoigne.

L’impresa titanica di raccontare, mio malgrado, questo travagliato rapporto con l’alcol, incontra la salita verso l’empireo, una scalata verso la beatitudine evaporando velocemente.

La fuga e la dannazione, quali premio e prezzo da pagare all’oste, lasciano uno spiraglio di luce, una redenzione insperata che Joseph Roth dipinge con le poche parole esalate dal protagonista de La leggenda del Santo Bevitore, un uomo che non si sottrae ai piaceri del Pernod, ma in punto di morte riconosce la grazia e offre la vita alla leggerezza.

“Voglia Dio concedere a tutti noi, a noi bevitori, una morte tanto lieve e bella”